9月23日,由教育部国别和区域研究培育基地北京外国语大学中东欧研究中心与北外欧洲语言文化学院主办的“中国-中东欧人文交流论坛2023”暨“中国-中东欧国家高校联合会文学学科建设共同体”启动仪式在我校隆重举行。

北外党委常委、副校长赵刚、教育部中外人文交流中心副主任夏娟、罗马尼亚布加勒斯特大学副校长木古烈(Mugur Zlotea)、教育部国别和区域研究工作秘书处主任罗林、中国教育国际交流协会秘书处副秘书长宗瓦、匈牙利罗兰大学副校长郝清新(Hamar Imre)、天津外国语大学副校长李迎迎、前外交部中国—中东欧国家合作事务特别代表、蓝皮书学术顾问霍玉珍、社会科学文献出版社总编辑杨群出席开幕式。开幕式由北外欧洲语言文化学院院长柯静教授主持。

赵刚对各位学者的到来表示感谢。他指出,2023年是“一带一路”倡议提出十周年,创始于2012年的中国-中东欧合作作为“一带一路”倡议的重要组成部分,在各个领域取得了丰硕的成果。北京外国语大学中东欧研究中心自成立以来,产出了大量优质学术成果,举办了一系列有影响力的交流活动。本次会议是第四届中国-中东欧人文交流论坛,希望各位专家学者能够从自己的领域出发,交流研究成果,沟通研究信息,为中国与中东欧国家关系发展、民心相通献计献策。

夏娟指出,应当高度重视开放合作对于促进发展的重要作用,将人文交流理念融入开放合作的全过程,重视数字化在教育开放合作中的应用,重视基础教育的开放合作。木古烈介绍了中国文学作品在罗马尼亚的译介情况,并指出当前需要更多样化的文学作品翻译以使世界更好地认识中国。罗林首先肯定了北外在区域国别学科建设中取得的优秀成果,并指出中国-中东欧国家合作前景光明,呼吁到场学者发挥自身与平台的重要作用,为人类命运共同体的构建贡献自身的一份力量。

开幕式结束后举行了中国-中东欧国家高校联合会文学学科建设共同体启动仪式。宗瓦对中国-中东欧国家高校联合会文学学科建设共同体的成立表示了衷心的祝贺,随后向赵刚副校长授牌。

赵刚副校长随后宣读了共同体行动倡议,呼吁共同体成员开放互鉴、资源共享、合作共赢,共同促进中国-中东欧国家人文交流。郝清新向中国-中东欧人文交流论坛的举办表示了祝贺,并介绍了匈牙利罗兰大学中文系建设的基本情况。李迎迎肯定了中国-中东欧合作在过去十年中取得的成就,并强调了教育合作在文化交流中的重要作用。

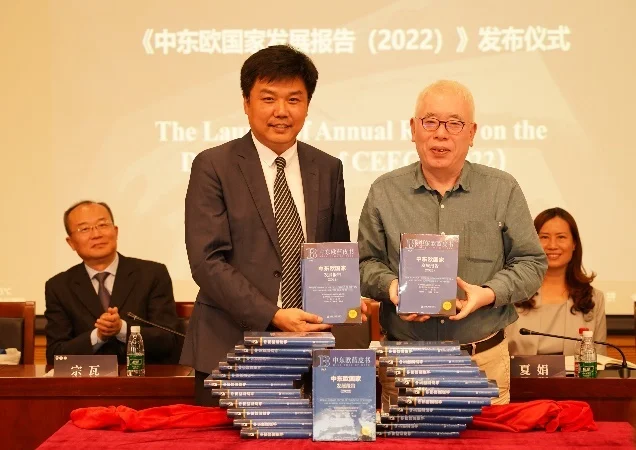

大会随后举行了《中东欧国家发展报告(2022)》蓝皮书发布会。社会科学文献出版社总编辑杨群与蓝皮书主编赵刚副校长共同为皮书揭幕,随后北外中东欧研究中心副主任、蓝皮书副主编林温霜进行了致辞,对《中东欧国家发展报告》蓝皮书的发展历程进行了回顾,向对蓝皮书编写提供了帮助的各位专家学者表示了感谢。

霍玉珍在致辞中充分肯定了北外在蓝皮书编写过程中付出的努力,并指出要保持定力与信心,通过蓝皮书的编写促进双方的相互了解,推动双方的合作发展。

杨群对新一部《中东欧国家发展报告》的出版表示了祝贺,对蓝皮书的研创团队表达了敬意,并对北外专家学者在过去对社科文献出版社的支持表达了感谢。

开幕环节后,中外学者开始在第一分论坛“中国与中东欧国家文学研究与交流”中进行学术分享。该分论坛由北外欧语学院副院长林温霜教授主持。

北外欧语学院丁超教授首先基于中国与中东欧国家文化关系史研究这一领域进行了分享。丁超教授从方法论的角度归纳了中国与中东欧国家文化关系史研究中的十个基本问题,包括核心概念和研究疆界的厘定、研究基础与研究范式的回溯、拓展研究与学术创新的空间等。丁超教授的发言提纲挈领,具有指导意义。上海外国语大学俄罗斯东欧中亚学院外籍专家、波兰学者Tomasz Ewertowski概述了1720年至1949年间波兰和塞尔维亚旅行者关于中国的著述情况,着重介绍了四位具有较大影响力与典型性的游记作家,并分析了游记作品中欧洲中心主义思想的来源。北外欧语学院副教授李怡楠从形象学的基本概念入手,通过梳理不同时期中国文学波译活动中中国形象的流变,对中国“自我形象”在异国构建的路径进行了深入分析。北外欧院外籍专家、斯洛文尼亚学者Metka Lokar分享了组织与参与2022年 “诗是天下盐”斯洛文尼亚-中国诗歌朗诵会的经历,她指出,广泛的文化互动是世界交流的重要组成部分,能够将艺术家、读者以及更广泛的文化聚集在一起,从而加深彼此的了解。北外欧语学院讲师南力丹从传播历程、译本与译文以及相关学术研究三方面对中国古典小说在捷克和斯洛伐克的传播与接受历程进行了分享。通过梳理与分析异质文化间文学传播的事实以及影响,对当下中国文化走向世界的方式进行了反思。北外中文学院博士生、波兰学者蒲杉杉(Aleksandra Półchłopek)则回顾了过去70年间中国现当代小说在波兰的译介与出版。她将中国现当代文学在波兰的传播分为了四个阶段,强调了中国经济的快速发展与汉学专业的完善与传播在中国文学传播中的作用。北外欧语学院博士生、阿尔巴尼亚学者Beniamin Shurdhi则对中阿文学交流历程进行了回顾,展示了该过程中的重要作家与作品。北外波兰研究中心博士生胡琪鑫对波兰作家切斯瓦夫·米沃什的移民文学在中国的译介和接受进行了详细介绍,对米沃什的作品在中国的解读进行了深入的剖析。

第二分论坛以“中国和中东欧国家高等教育研究与交流”为主题,北外欧院副院长董希骁教授担任第二分论坛的主持。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员、中国社会科学院“一带一路”研究所副秘书长徐刚对中国与西巴尔干国家高等教育交流所呈现的特点进行了归纳,并指出应当积极挖掘和利用现有平台和机制,推进与西巴尔干国家的教育信息互通、经验共享、标准互认以及各类项目合作,助推高等教育合作再上新台阶。北外欧院外国专家、匈牙利学者Debreczeni Csaba从外籍教师的角度着眼,介绍了匈牙利客座教师网络的运行情况,强调文化交流在加强民间联系、促进贸易、文化和外交以及加强两国友谊方面的作用。北京师范大学教育学部副教授马佳妮深刻分析了中国与中东欧教育合作面临的挑战与机遇,她认为,在“一带一路”倡议下推动双边教育合作机制进一步完善,需要探索构建并且精心设计中国-中东欧教育合作机制与策略,同时加快境外办学步伐。浙江金融职业学院国际商学院院长、捷克研究中心常务副主任张海燕介绍了中国职业教育国际交流以及与中东欧国家交流合作的现状,选取部分合作的典型案例进行介绍并提出了现存的问题、机遇与对策建议。北马其顿学者、中南财经政法大学副教授方(Frosina Vitkovska)对中国-中东欧“巴尔干丝绸之路”背景下中国研究与马其顿研究的研究历史与发展历程进行了梳理。西安外国语大学欧洲学院讲师崔晓静对中波高等教育合作的现状、问题与前景进行了分析,从中波合作办学、学生交流与联合培养、高等教育交流与合作机制、人文交流与民心相通四个层面梳理了中波高等教育合作现状与问题。

分论坛3和分论坛4在第二分会场展开。

分论坛3“中国和中东欧国家文化与旅游战略对接研究”由广东外语外贸大学外国文学文化研究院院长、中东欧研究中心主任茅银辉教授主持,共有8位学者进行发言。

北京市海外文化交流中心副主任王海茹以“中国—中东欧国家文化艺术嘉年华活动设计与文旅思考”为题进行发言,从中东欧特色民族文化、中国文化国际传播等角度对该嘉年华活动进行分享,提出从“文化+”、“艺术+”到“文旅+”跨界升级的观点。波黑东萨拉热窝大学哲学院汉学系主任Jelena Vujicic(邬雅丽)进行题为“中国与波黑——旅游是相互了解的桥梁”的发言,对中国和波黑之间旅游合作对民心相通的重要性、两国文旅合作现状及前景进行了分享。北京大学欧洲研究中心副主任、经济学院教授吴侨玲从方法层面,就“如何促进我国与中东欧国家旅游合作”提出了多条可落实的对策建议。拉脱维亚大学研究员Kristīne Bērziņa进行题为“旅游业重启后中东欧旅游市场对于中国游客的潜力和挑战”的分享,对后疫情时代中东欧旅游市场的现状、前景及其对中国游客的影响进行了分析。复旦大学中欧关系研究中心副主任、副教授简军波以“中国与西巴尔干国家旅游合作:挑战与前景”为题进行发言,着重分析了阿尔巴尼亚、黑山、塞尔维亚、波黑等西巴尔干国家同中国旅游合作的现状,指出要解决现存的问题需要双方共同的努力。北京第二外国语学院教授、中国服务贸易研究院常务副院长李嘉珊以“促进中国与中东欧国家文化和旅游服务贸易交流的实践”为题进行发言,提出了聚焦重大任务、现实需求导向、融合服务贸易与文化贸易的文旅合作理念,分享了本机构学术团队实地考察的一手经验。西安外国语大学波兰研究中心主任、国际关系学院副院长、教授姬文刚进行了“以‘全球文明倡议’引领中国—中东欧国家合作高质量发展”的主题报告,分析了习近平总书记在2023年3月首次面向世界首次提出的“全球文明倡议”在中国—中东欧国家合作语境下的重要指导意义。宁波海上丝绸之路研究院常务副院长、教授徐侠民进行了“百年变局下宁波与中东欧人文交流:脆弱、韧性与希望”主题报告,分析了同中东欧人文交流的现状,分享了宁波市政府对促进中国同中东欧文旅合作所做的多样化努力。

分论坛4“中国和中东欧国家智库研究与交流”由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员朱晓中主持,共7位学者进行发言。

中国社科院欧洲所副所长、北京文旅局副局长刘作奎以“地缘变迁下的中国—中东欧国家合作路径与挑战”为题进行发言,将中东欧国家进行分类并从中、美、欧、俄等大国博弈视角对中东欧国家进行观察和展望。塞尔维亚科学院巴尔干学研究所所长沃伊斯拉夫·帕夫洛维奇(Vojislav Pavlović)进行“欧洲、土耳其和俄罗斯之间的西巴尔干的未来?”的主题发言,分析了几个大国在西巴尔干地区的政治博弈及其对该地区政治局势的影响。华东师范大学中东欧研究中心主任、副研究员高晓川以“地缘政治影响下的中国中东欧合作”为题进行分享,从宏观国际政治角度观察中国—中东欧合作的现状和未来走向。克罗地亚学者、首都师范大学国别区域研究院副教授Ivica Bakota(白伊维)就“消弭疫情隔阂的挑战:中国和克罗地亚合作概述”进行发言,回顾了疫情以来中克两国在多领域的合作及其正面作用。同济大学欧洲研究中心副主任、教授宋黎磊以中欧高级别人文交流对话(HPPD)机制为例,对欧亚互联互通中的软连通进行了分享。上海对外经贸大学中东欧研究中心副教授王春岩分享了使用定量与定性分析结合开展的“克罗地亚近十年的文化价值变迁”研究成果。北京外国语大学中东欧研究中心研究员、捷克布拉格经济大学博士覃方杏就“中国中东欧关系学术研究:亟待交流与现实挑战”进行发言,对中国在欧洲的形象以及中国—中东欧文化关系研究现状进行了分析。

本次论坛以线上线下结合形式进行,汇集了八十多位来自国内外多所高校和研究机构的有关专家学者。